行ったことのある公園に、実はあった「ラジオ塔」

スピーカーから音声が流れ、誰でも街頭でラジオを聴くことができた「ラジオ塔」。昭和初期から戦時中にかけて、ラジオの普及を促すため、全国各地の街頭に設置された。

岡山在住の一幡公平さんは、全国各地に現存するラジオ塔を訪れる、ラジオ塔研究家だ。

「2011年にインターネットでラジオ塔に関する記事を読んだのが、ラジオ塔を知った最初のきっかけです。

記事を読んだ当初は『ふーん、こういうものがあるのか』程度にしか思いませんでしたが、その翌日、いつもは通らない道を自転車で走っていたところ、公園に灯籠のようなものがあるのに気づいたんです。『もしや』と思い調べてみたところ、それがラジオ塔だったということが分かりました。ラジオ塔を知った翌日に、ラジオ塔の実物に出合えるなんてと、運命的なものを感じました。

その公園には以前も行ったことがあったのですが、ラジオ塔の存在はおろか、灯籠のようなものがあったことすら記憶にありませんでした。路上観察全般に言えることですが、知ったことで見えてくるものがあるのは面白いなあと、ラジオ塔に興味を持つようになったんです」

それ以来、各地に現存するラジオ塔を調べ、実際に現地へ足を運ぶようになった。

「インターネットで調べてみると、日本各地にラジオ塔が現存することが分かってきたものの、ラジオ塔のことを総合的に把握できるウェブサイトや書籍などは見当たりませんでした。そこで手始めに、インターネット上の情報を元に、現存情報があるラジオ塔を訪問していくことにしました。

また戦前に出版された『ラジオ年鑑』という本にもラジオ塔の設置場所の一覧が掲載されており、全国465ヶ所以上にラジオ塔があったことが分かりました。その場所を訪ねていけば、他にも現存するラジオ塔を発見できるかもしれないと思い、掲載されているラジオ塔を片っ端から訪問していくことにしました」

「ラジオ塔の調査を始めたある時、ストリートビューを見ていたところ、東京の佐久間公園というところにラジオ塔らしきものが写っていることを発見しました」

「ところが実際に行ってみると、公園のリニューアルに伴い、その塔は既に撤去されていたんです。それがラジオ塔だということが知られていれば、もしかしたら撤去されずに済んだかもしれない。

この事実は、非常に重くのしかかりました。

同じように他のラジオ塔も失われてしまうのではないかと危機感を覚え、ラジオ塔の存在を伝える本を作ろうと真剣に考え始めました」

同人誌がきっかけでラジオ塔が復活⁉

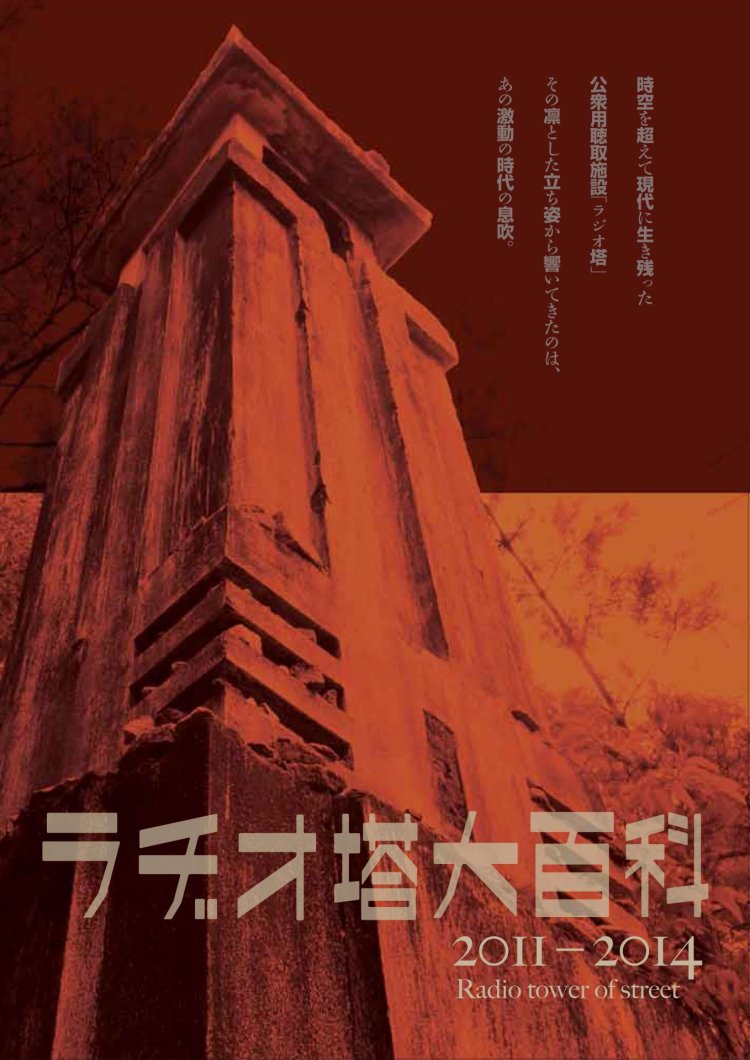

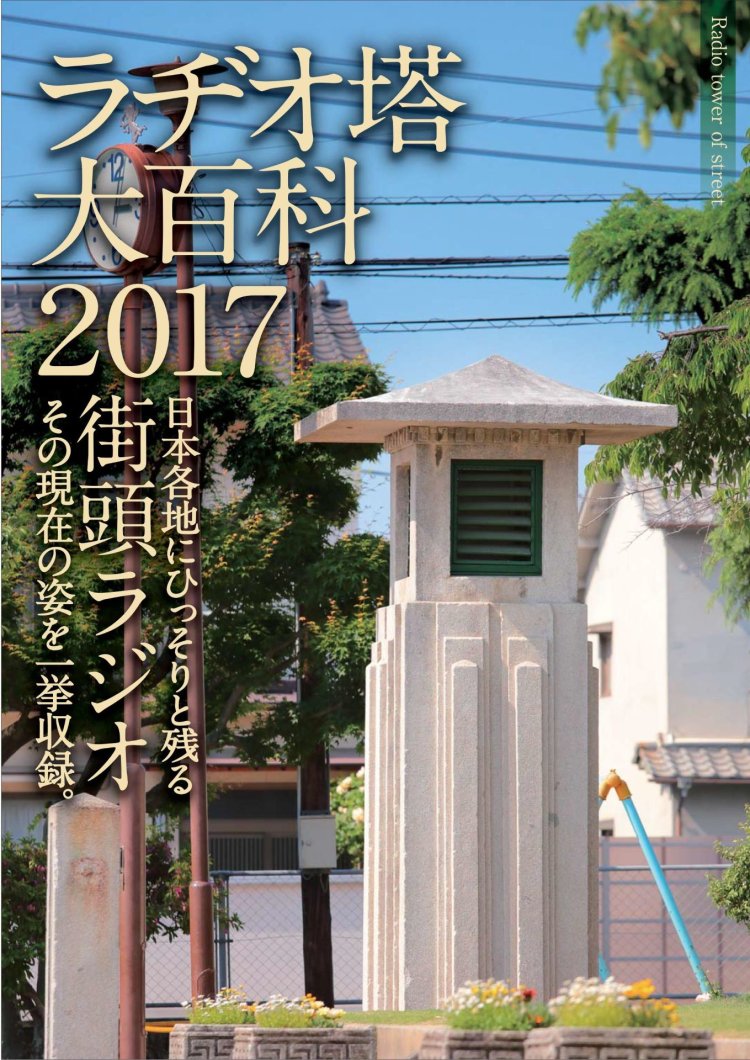

その後取材を重ね、2014年に現存が確認された28カ所のラジオ塔を紹介した同人誌『ラヂオ塔大百科』を発行。さらに2017年には、全国37カ所・台湾3カ所のラジオ塔を紹介した『ラヂオ塔大百科2017』を発行した。

最初にラジオ塔を見かけた岡山市北区の上伊福西公園では、なんと一幡さんの本がきっかけで、ラジオ塔が復活するといううれしい出来事もあった。

「公園の近所に住む方がたまたま私の本をご覧になり、『あの灯籠はラジオ塔だ』ということが町内に知れ渡りました。

『町内にこんなお宝が残っているのであれば活用したい』ということで、町内会の方々による復元プロジェクトがスタート。ラジオ塔がきれいな姿に生まれ変わり、音を出せるようになったんです。今では町内のラジオ体操でも活用されています」

「その後、ラジオ塔の下には岡山市によって説明板も設置され、知らない人が見てもこれがラジオ塔だということが分かるようになりました。

町内でラジオ塔のことをお話する機会をいただいたこともありました。ほとんどの方はラジオ塔をご存じありませんでしたが、当時ラジオ塔から音が流れていたのを覚えているご年配の方が、お二人ほどいらっしゃいました。

こうやって、町内のコミュニケーションのきっかけになり得たのは、本作りをしていてすごく良かったことですね」

多種多様なデザインが魅力。

ラジオ塔の外観は灯籠のような姿形で、公園の景観に溶け込むようなデザインだ。しかし、一幡さんの本で紹介されているラジオ塔は、一つとして同じデザインのものがない。

ラジオを流すという機能を果たしながら、これだけデザインのバリエーションが豊富なことにも驚く。

先述した上伊福西公園のラジオ塔も、非常に凝った作りをしている。

「塔本体にアールデコ調の立体的な造形が施されて、とても美しいんです。一方で、屋根は日本に昔からあるような方形屋根。和洋折衷でチャレンジングなデザインが、魅力的だなと思います。

ラジオ塔の大きな魅力は、このように多種多様なデザインだと考えています。同じ時代に全国に広まったにもかかわらず、重厚だったり、スリムだったり、モダンだったりと、どのラジオ塔も何かしらデザイン要素を持っているんです」

一幡さんは、ラジオ塔の多種多様なデザインについてこう推測する。

「ラジオ塔を知った時、音声を出すための入れ物に過ぎないのに、なぜこんなに凝ったデザインにする必要があるのかが不思議でした。

個人的には、ラジオ塔から流れてくるラジオの音声に説得力を持たせるために、その入れ物たるラジオ塔も、人々を引き付けるきちんとしたものにしようとしたのではないか、と考えています。

今の時代であれば、簡単な柱を立てて、その上にスピーカーを設置するだけになりそうですよね。ただそうした作りであれば、用途が終わればすぐに撤去されるでしょう。灯籠のような重厚な見た目だからこそ、簡単には撤去されず、今の時代にまで残ってきたのではないかと思います。

ちなみにラジオ塔の全盛期の後、街頭テレビが日本中に流行します。しかし、ラジオ塔は少なくとも40カ所は現存が確認されているのに比べ、街頭テレビは1、2カ所しか残っていません。こうした差が開いた理由を考えてみると、やはり街頭テレビは新しい分、鉄骨等の簡単な作りだったので、安易に撤去できたということではないでしょうか」

個人が設置した独創的なラジオ塔も

一幡さんがこれまで見てきた中でもとくに心引かれたというラジオ塔の一つが、香川県三豊市の「塩釜神社」にあるラジオ塔だ。独創的な形をしたこのラジオ塔は、なんと個人によって作られたものだという。

「ラジオ塔を建設したのは、塩田忠左衛門(しおたちゅうざえもん)さんという、仁尾町(香川県三豊市)にあった塩田会社の社長さんです。ラジオ塔建設の年に仁尾町長にも就任し、地域の発展に多大な貢献をした名士です。

ラジオ塔は、自治体やその場所の所有者によって建てられることが多いんですが、個人が作ったラジオ塔は、ここでしか見つかっていません。

このラジオ塔は、非常に独創的なんです。他のラジオ塔では、灯籠の明かりが灯る『火袋』の部分にスピーカーが設置される場合がほとんどですが、このラジオ塔では胴体の丸い窓の部分にスピーカーが設置され、火袋には実際に明かりが灯るようになっていたようです。

また、現在銘板がはめられている部分には、かつては内部へアプローチするための蓋がついていましたが、昔の写真を見ると、蓋は胴体の曲面に合わせて湾曲しています。おそらく防水処理も施しているはず。非常に手の込んだ作りですよね。

実はこのラジオ塔が建設された昭和10年(1935)は、まだ香川県にラジオの放送局がない時代でした。当時を知る方の証言によれば、このラジオ塔には『5球スーパー』という高性能なラジオが使用され、遠方からの電波を受信していたようです。

これだけ凝ったラジオ塔を個人の方が作るということは、相当な思い入れがあったのではないかと思いますね」

名もなき風景に潜む「宝物」

ラジオ塔にまつわる本を発行し研究を進める中で、路上観察や近代建築の愛好家たちとの交流が生まれ、興味の範囲も広がったという。

「個人的に引かれるのは、以前は重要なものだったけれど、現在は必要でなくなったり、人から忘れ去られてしまったりしたものですね。一例を挙げると『ケーブルハット』です。鉄の扉がついたコンクリート製の小屋で、昭和初期に長距離電話を通した際、電話線の途中に設置された装荷コイルを格納するために作られた設備です。

岡山で偶然発見したんですが、鬱蒼とした山の中に、なぜ突然郵便マークのついた小屋があるんだろうと驚きました。当時は、『逓信(ていしん)省』というところが郵便だけでなく電話も管轄していたので、逓信省の「テ」を模したマークである郵便記号が、ケーブルハットにもついていたんです。

戦時中、いろいろなところで金属回収が実施されましたが、当時は電話が非常に重要な存在だったので、ケーブルハットの扉は金属回収の対象にはならなかったようです」

このように岡山各地をめぐり歩き、ご自身が発見したものを『岡山懐古紀行』(武部将治氏と共著)、『集まれ!おかやま 名もなき素敵な景色たち 』(第1号・第2号)といった同人誌としてまとめている。例えば第2号では、ため池に浮かぶ小さな島や火の見櫓、コンクリート造形物など、暮らしに溶け込んだ、どこか懐かさを感じる風景が紹介されている。

なんてことないように見える風景も、独自のキーワードで切り取られると、とたんに特別な場所として浮かび上がる。そこで過ごす時間を楽しむ一幡さんの様子も目に浮かぶようだ。

「仕事柄、岡山県内のさまざまな場所を訪れる機会が多いんです。趣味として街歩きをすると、どうしても歩きたい道ばかりを通りがちですが、仕事だと自発的には行かないような道も通らざるを得ない場合があります。ところがそんな道に限って、一般的には知られていないけれど、心引かれる風景や珍しいもの、歴史を感じる場所など、思いもしなかった面白いものに出合えることがあるんです。

ただ岡山だけがすごいというわけではなく、おそらく他の都道府県でも、同じように細かく見ていけば、面白いところはたくさんあるのではないでしょうか」

身近に何気なく存在するもの、もしかしたら視界にすら入れずに通り過ぎているものが、地域の暮らしや日本の歴史を物語る「宝物」かもしれないのだ。

2024年8月12日(月)東地区“ヒ”ブロック56b「タカノメ特殊部隊」です。ぜひお越し下さい。

取材・構成=村田あやこ

※記事内の写真はすべて一幡公平さん提供