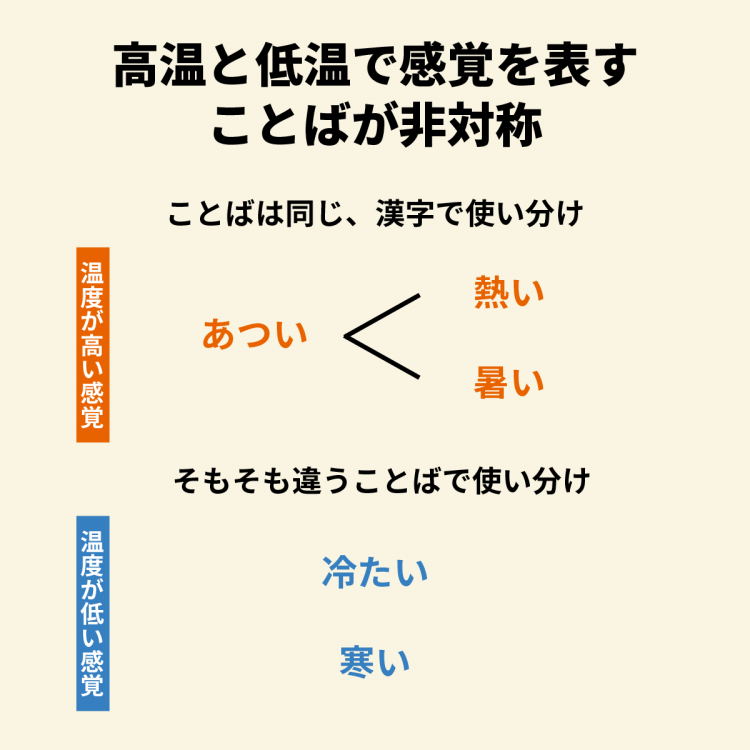

「熱い」と「暑い」の区別、昔はなかった?

小野先生 : 「あつい」を漢字で書くと、現代では「熱い」「暑い」の2種類があります。

「熱」は「みそ汁が熱い」など、何かに直接触ることで感じる「あつさ」。「暑」は「暑い夏」というように、体全体を取り巻く「あつさ」を指します。

筆者 : 「熱い」は点または面、「暑い」は立体的な空間の表現ですね。

小野先生 : 「熱い」のほうが、自分に鋭く迫ってくる感じがあります。人を動かすようなエネルギーを比喩的に表すこともあります。「熱い夏」「熱い男」といった表現です。

いっぽう「暑苦しい男」など「暑い」も比喩的に使われますが、あまりポジティブなニュアンスはありませんね。

いずれにしても、日本語では同じ「あつい」ということばで、微妙なニュアンスを使い分けています。

筆者 : 口頭で「あつい」と聞けば、「熱い」のか「暑い」なのか、私たちは大体ニュアンスを共有できますね。

小野先生 : はい。しかし、それは現代のことで、古代では「あつい(あつし)」を、体の一部が接しているのか、体全体を取り巻いているのか、という観点で区別しにくい例が多く見られます。

10世紀末ごろの「宇津保物語」には、次のような一節があります。

「(九の君の様子が)聞え給はぬ時は、あつき火の中に住まふここちして」

「あつき火のなかに住む」というのだから、体全体を取り巻く「暑さ」とも考えたほうがよさそうですが、現代の感覚では「暑き火」よりと「熱き火」のほうがしっくりくるでしょう。

これは、「どちらが正しいか」というより、「どちらも正しい」または「どちらでもよい」と考えるのが良いでしょう。要するに、昔の日本人は「温度が高い」という状態、感覚を、ざっくり「あつい」と表現していて、「熱」と「暑」の違いは大して重視していなかったのでしょう。

時代が下って、「熱」「暑」を区別する必要が出てきましたが、それでも新しい言葉をつくるほどではなく、漢字の使い分けで済ましてしまったと。

筆者 : へえ、漢字には「熱」「暑」があるわけですから、中国では明確に使い分けていたわけですよね。

小野先生 : そうですね。ちなみに、「あたたかい」も「温」と「暖」を同じことばで表現しています。「温度が高い」状態をざっくりとらえるのは、日本語独特の感覚と言えるかもしれません。

「冷たい」「寒い」「涼しい」は表現を使い分ける

小野先生 : いっぽう、反対の「温度が低い」感覚や状態を指すことばではどうでしょう。

体の一部が接触したときの表現は「冷たい」、体全体を包むときは「涼しい」「寒い」と、ことば自体が違いますね。

筆者 : おもしろい! こちらは漢字だけでなく、明確にことばを使い分けていますね。

小野先生 : 「つめたい」は元々「つめたし」という形容詞で、「つま+いたし」に分解できます。「つま」とは体の先端の部分、「いたし」は「痛い」。氷水などに手足をつけていると、だんだん痛くなってきます。

「つめたい」は元々、単に「温度が低い」だけでなく、あの痛みを表現していたわけです。

筆者 : だから日本語では、温度が高い/低い状態を表す表現が、非対称なのですね。ことばの感覚とは、おもしろいものです。

まとめ

現代で「あつい」は、「熱い」と「暑い」でニュアンスが使い分けられる。しかし、古代には両者の区別がつかない用例が多い。むしろ細かく区別せず、「温度が高い」状態を大まかに「あつい」と表現していたと考えられる。

いっぽう、「温度が低い」状態の表現は「冷たい」「寒い」「涼しい」と、違うことばが使われている。元々「つめたい」は、体の端が痛いという意味の「つま+いたい」から変化したことば。日本人は「温度が高い」より「温度が低い」状態に、細かな注意を向けていたと考えられる。

取材・文=小越建典(ソルバ!)