今回の“会いに行きたい!”

宮津温泉『茶六本館』館主の茶谷哲(さとる)さん・女将の亜希子さん

北前船で栄えた宮津で江戸・享保年間に創業

「ようこそいらっしゃいました」

出迎えてくれた館主と女将の満面の笑みに、ここはいい宿だと確信した。小さな宿は、館主や女将の人柄がそのまま居心地のよさに反映される。

宮津は江戸時代中期から明治時代にかけて、北海道と本州各地の日本海航路を結び、全国の産物を取引した北前船が寄港していた場所だ。

「二度と行こまい丹後の宮津 縞(しま)の財布が空となる 丹後の宮津でピンと出した」は『宮津節』の一節。江戸時代末期に宮津の花街で歌われていたお座敷歌で、「花街でお金を使って財布が空になってしまった」という意味だ。

花街が栄えたのも、商人たちの行き来があったからこそ。当時の宮津では、立ち並ぶ廻船問屋で丹後ちりめんや海産物、酒、味噌、醤油などが取引され、盛んな商いに比例するように祇園(ぎおん)と同じくらいの芸妓(げいこ)がいたといわれている。

この宿の創業も、北前船が隆盛を極めた江戸時代中期、享保元年(1716)頃という。

「西堀川という水路があって、うちはもともと船の荷物を運んだりする回漕業を営んでいたんです。その後、商人を泊めるために、宿泊業も始めたようです」と話すのは、この宿の3代目の茶谷哲さん。

江戸時代から数えるともっと代を重ねているはずだが、昭和初期に『茶六本館』と別館に分かれてから数えているため、3代目だという。

商人たちの行き来は北前船がなくなった昭和に入ってからも続いた。

「子どもの頃は行商の人がよく泊まりに来ていました。毎月来はる人と顔なじみになって、一緒にお風呂に入り、食事は部屋まで運んでいたんですよ」と、哲さん。

宮津にある宿のなかでも歴史が古く、天橋立の智恩寺文殊堂には、大正時代か昭和時代の初め頃に『茶六本館』が出したであろうと思われる、絵馬の広告が残っているそうだ。

大正時代の面影残る木造の宿をこつこつ修繕

明治時代までは木造2階建て、大正時代になると木造3階建てになり、その建物がいまも引き継がれている。

「守ったというよりは、残っただけかもしれません」と哲さんは笑うが、大正時代の風情のまま残っている宿は現在では少なくなっている。

2010年には国の登録有形文化財に登録された、歴史ある建築技術や意匠を継承する宿だ。

「欄間の造りや建具、客室、無垢(むく)の木の階段など、宿のあちこちに大正時代の趣が見られますよ」

客室は6畳が4室、12畳が2室、14畳が2室。すべて和室でベッドルームはない。トイレは客室に付いている部屋もあるが、大きくすることはなく、むかしと一緒。

8室のうち食事処として使う部屋もあるので、夕食付きの宿泊を受ける場合は一日に3〜4組限定だ。

階段は先代の頃にペンキで補修してしまったこともあったが、無垢材のよさを生かそうと、再改修を施した。「階段の板を一枚一枚引っこ抜いて、ペンキを剝がして、もう一度組み立てました」と、哲さん。

2024年、床がブカブカと浮いてしまったロビー周りや共同トイレなど水回り部分を修繕し、古いながらも快適に過ごせるようにした。

「なかなか思いきった投資はできませんが、最低限のリニューアルはできたので、みなさんに安心して泊まっていただけると思います」

“ミネラルたっぷり”がもたらす美味と温泉

野球少年だった哲さんはスポーツの専門学校を卒業したあと、20歳で京都の調理師学校「大和(たいわ)学園」へ入学した。実家が旅館業を続けていくために、料理人を雇うのではなく、自ら料理人になることを選んだのだ。

卒業後は京都の和食料理店『阿吽(あうん)坊』で4年半の修業を経て、26歳で宮津へ戻る。

当時、宿には料理人が二人いたので、すぐに料理を引き受けるわけではなかったが、やがてすべて引き継ぎ、現在は料理長として板場を守っている。

宿泊した日の前菜には、カキやイシモチ、ヤリイカなどの魚介を使った彩りのよい小鉢が並び、お造りは宮津湾から届く旬の魚、牛肉の陶板焼き、甘鯛のお椀、子もちイカの煮物、焼きガニなど、季節のおいしいものを存分に味わった。

ミネラルたっぷりの水が陸にも海にも湧き出す宮津は、海の幸の宝庫。朝食もアカモクやアサリの味噌汁、黒チクワ、アジのみりん干しなど宮津らしい料理だった。

4月からは阿蘇海で獲れる金樽イワシや岩ガキ、5月には丹後とり貝もシーズンに突入。季節の味わいを楽しみに訪れる人も多い。地元に愛されている料理宿だから、夕食だけ食べに訪れる地元客もいる。

浴室は男女別の内湯がある。先にも述べたとおりミネラルたっぷりの水が湧く土地柄だから、注がれる温泉もちょっと個性派。

ヨード泉のような成分を含むのか、飴色をしている。湯脈が途絶え、いったんは温泉ではなくなったそうだが、2001年に再び泉源を掘り当て、宮津の宿で温泉に入れるようになった。

女将はちりめんを作る職人の家の出身だそうで、食事処のテーブルには、実家が取引していた工場で作ったちりめんのテーブルクロスが使われていた。そんなところにも宮津らしさを垣間見る。

リーズナブルな料金で魚も肉も、さらに冬は松葉がに、夏は岩ガキなど旬の味覚を味わえるのはかなりお値打ち。宮津の美味と建築美、そして館主と女将の人柄に癒やされるこの宿。次に訪れるリストにぜひ加えてみてほしい。

歩いて見つけた立ち寄りスポット

辛さがクセになるご当地グルメ「カレー焼きそば」

宮津のソウルフードといえば「カレー焼きそば」。ドライ・ウェット・汁だく、具もシーフードや豚肉など店によりけり。『中国料理 豚珍館』(写真)のほか、十数店で食べられる。

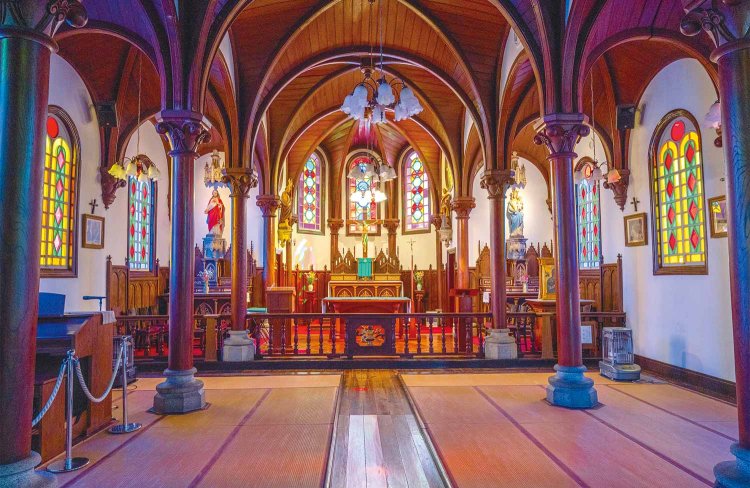

日本最古級の現役・木造の聖堂「カトリック宮津教会 聖ヨハネ天主堂」

明治29年(1896)に建てられた、歴史的に貴重な教会。地元の大工が丹後のケヤキを使って建てた聖堂は床が畳敷き。窓から差し込む色とりどりの光が幻想的だ。

取材・文・撮影=野添ちかこ

『旅の手帖』2025年5月号より