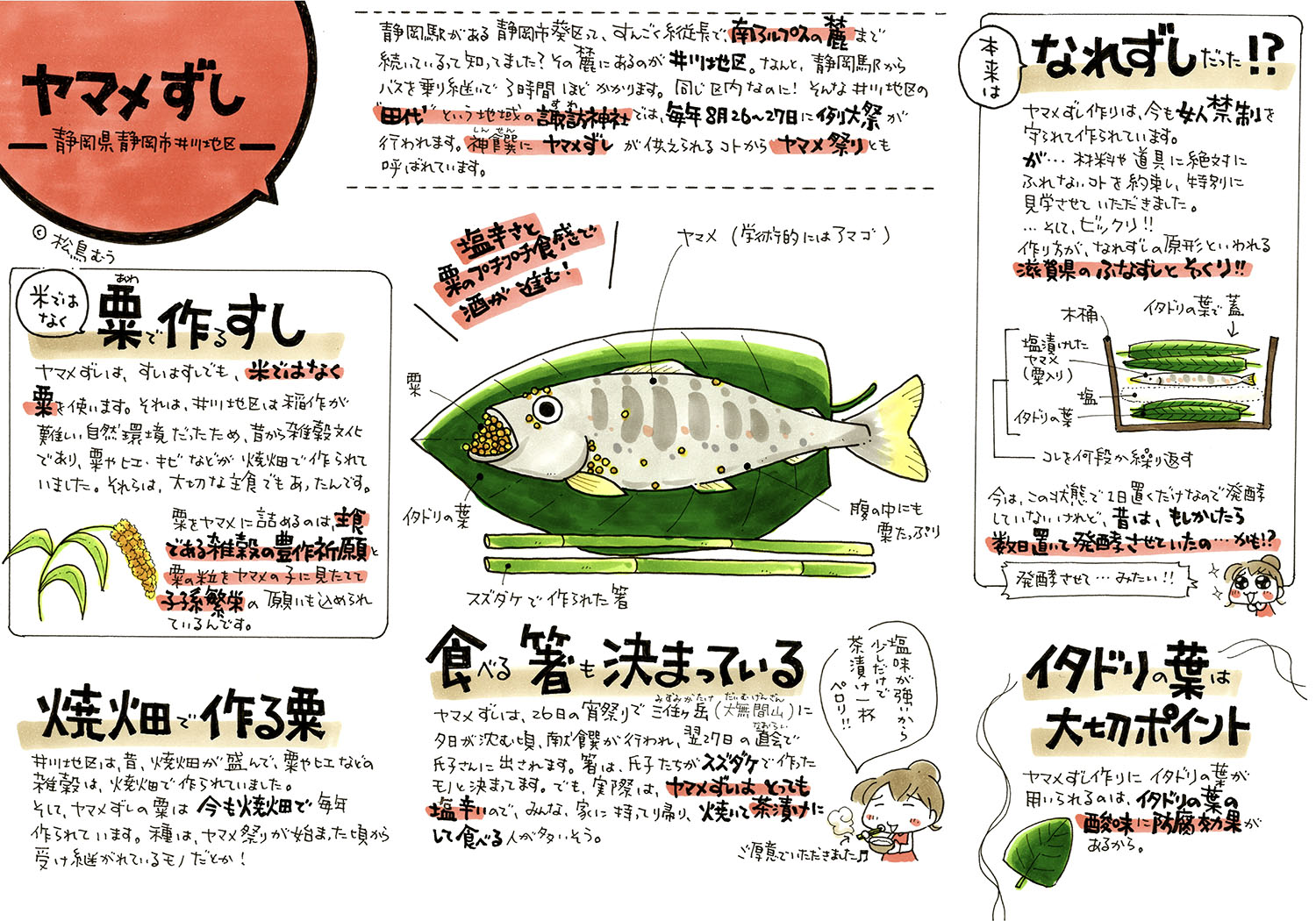

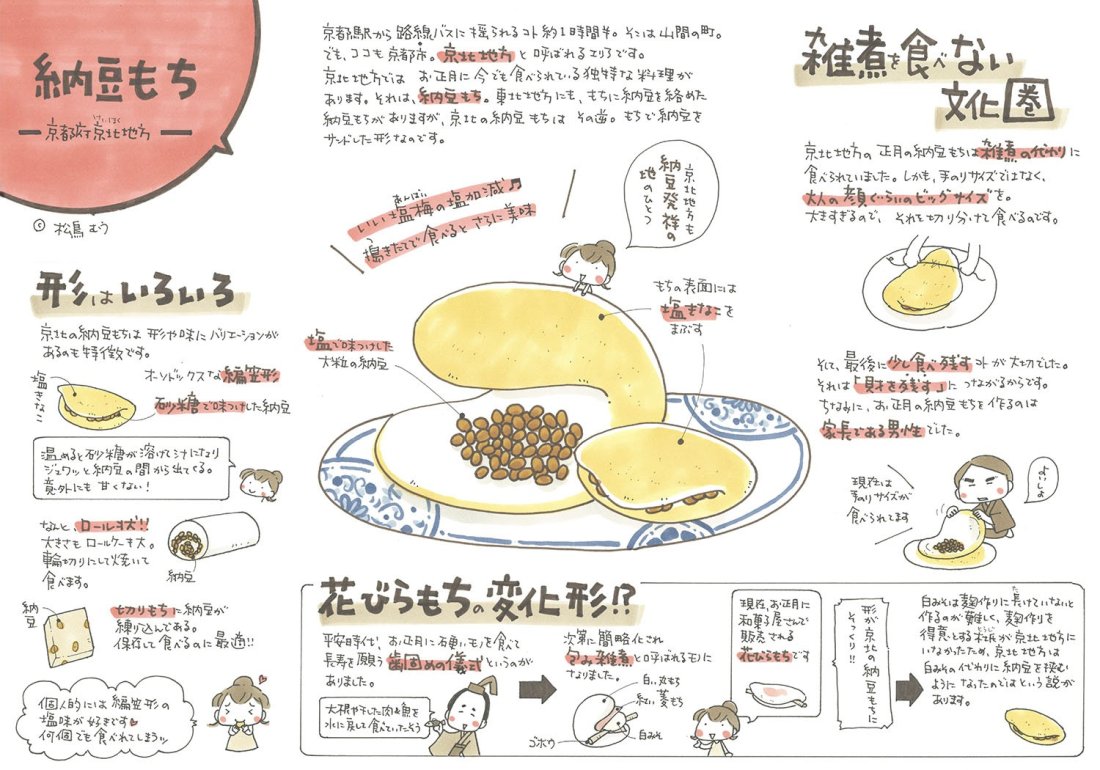

米ではなく、粟で作るすし

ヤマメずしは、すしはすしでも、米ではなく粟を使います。それは、井川地区が稲作が難しい自然環境だったため、昔から雑穀文化であり、粟やヒエ、キビなどが焼畑で作られていました。それらは大切な主食でもあったのです。

粟をヤマメに詰めるのは主食である雑穀の豊作祈願と、粟の粒をヤマメの子に見たてて、子孫繁栄の願いも込められています。

焼畑で作る粟

井川地区は昔、焼畑が盛んで、粟やヒエなどの雑穀は焼畑で作られていました。

そしてヤマメずしの粟は、今も焼畑で毎年作られています。種はヤマメ祭りが始まった頃から受け継がれているものだとか!

食べる箸も決まっている

ヤマメずしは26日の宵祭りで三住ヶ岳(みずみがたけ)に夕日が沈む頃、献饌(けんせん)が行われ、翌27日の直会(なおらい)で氏子さんに出されます。箸は氏子たちがスズダケで作ったものと決まっています。

でも実際はヤマメずしはとっても塩辛いので、みんな家に持って帰り、焼いて茶漬けにして食べる人が多いそう。

——さてお味は?

「塩辛さと粟のプチプチ食感で酒が進む!」「塩味が強いから、少しだけで茶漬け一杯ペロリ!!」(*)

*ご厚意でいただきました。

本来はなれずしだった⁉

ヤマメずしは今も女人禁制を守られ作られています。

が……材料や道具に絶対にふれないことを約束し、特別に見学させていただきました。

……そしてビックリ!

作り方が、なれずしの原形といわれる滋賀県のふなずしとそっくり!!

今は木桶にイタドリの葉を敷き、塩、塩漬けしたヤマメ(粟入り)と重ね、イタドリの葉で蓋をする。これを何段か繰り返した状態で1日置くだけなので、発酵はしていないけれど、昔はもしかしたら数日置いて発酵させていたの……かも!?

発酵させて……みたい!!

ちなみにイタドリの葉が用いられるのは、葉の酸味に防腐効果があるから。

取材・文・イラスト・写真=松鳥むう